診療時間:10:00 - 17:00 / 休診日:水曜日・木曜日 ご予約・お問い合わせ

自律神経コラム

自律神経と飲酒の関係について

「今日は飲みすぎないぞ!」と心に決めても、楽しさのあまりつい飲みすぎてしまい、

翌日に激しく後悔する…なんて日も多くなる季節です。

そこで今回は、飲酒が体や自律神経に与える影響や、

体への負担を少なくして楽しくお酒を飲む方法についてお話していきます。

【目次】

1.適量のお酒で病気リスクが減る?

2.適量のお酒とは?

3.飲酒をすると自律神経はどうなるのか

4.楽しくお酒を飲むために!

5.さいごに

1. 適量のお酒で病気リスクが減る?

お酒は「百薬の長」という言葉をよく聞きませんか?

飲みに行くときの口実のように聞こえるかもしれませんが、これは化学的に立証されていることなのです。

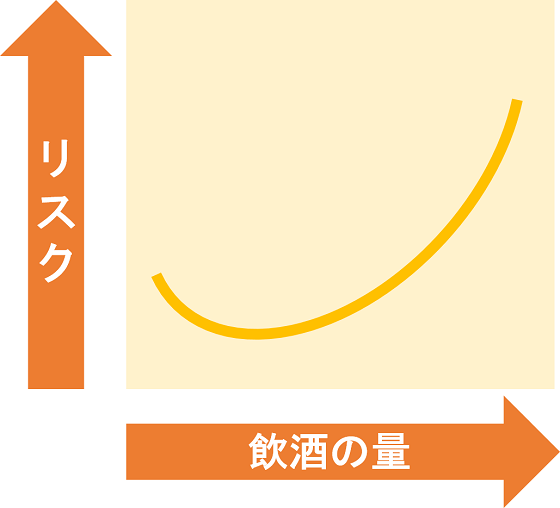

次のグラフは、疫学調査による飲酒の量と死亡リスクの関係を簡略的に示したものです。

上記のグラフは「Jカーブ」とも呼ばれ、まったくお酒を飲まない人より、適量飲む人の死亡リスクの方が低くなっていることを示しています。

上記のグラフは「Jカーブ」とも呼ばれ、まったくお酒を飲まない人より、適量飲む人の死亡リスクの方が低くなっていることを示しています。

つまり、「適量の飲酒は身体に良い」ということです。

このグラフは全ての病気に当てはまるというわけではなく、「虚血性心疾患・脳梗塞・2型糖尿病」といった疾病に限られたものです。なかでも虚血性心疾患は、多くの方の突然死を引き起こしている大変恐ろしい病ですから、適量のお酒でリスクを下げることができるとすれば、大変喜ばしいことですね。

とはいっても、度を越してたくさん飲みすぎると死亡リスクは高くなっていくので、くれぐれもお忘れなきよう!

2. 適量のお酒とは?

お酒はどのくらいの量が適量といえるのでしょうか。

厚生労働省が示す指標では、適度な飲酒として1日平均純アルコールは20グラムとされており、女性はこの3分の2程度とされています。

20グラムというと、具体的には次のようなものになります。

・ビール中瓶1本

・日本酒1合

・酎ハイ(7%)350ml

・ワイングラス1杯弱

お酒が好きな方からすれば、かなり少なく感じるかもしれません。

特にお酒の場では、上記の量どころの話ではないということも多々あるでしょう。

しかし、この適量のお酒で気持ちよくほろ酔いになるくらいが、体にとってもスマートなお酒の飲み方なのかもしれません。

3. 飲酒をすると自律神経はどうなるのか

「お酒の量を適量にすると体に良い」というのは、自律神経にも同じことが言えます。

というのも、少量のお酒は副交感神経を刺激してリラックス効果をもたらすので、楽しくお酒を飲むことができるためです。

普段は話しにくい仕事相手にも、リラックスして色々なことを話せるようになるかもしれませんね。

しかし一方、お酒を飲みすぎてしまうと、交感神経を刺激して血管を収縮させます。

また、お酒を飲むと脱水状態になるため、血管の収縮と相まって、余計に血液がドロドロになり病気リスクを高めることになります。

さらに、消化器系を司っている副交感神経の働きを極端に低下させてしまうため、腸の動きが鈍って嘔吐につながるということも。

やはり深酒に良いことはありませんね。

なお、「寝つきを良くするために寝酒をひっかける」という方もいらっしゃるかもしれませんが、実は寝酒は睡眠の質を低下させるためオススメできません。

たしかに少量の寝酒はストレスを和らげ血行も良くなって寝つきが良くなりますが、交感神経を刺激するため深い眠りを減らしてしまうことになります。

さらに寝酒を習慣化すると耐性がついてしまい、お酒の量がどんどん増えてしまうことにもつながります。

眠りに不安がある方は、当院のこちらもコラムも参考にしてみてくださいね。

「不眠症に鍼灸院が効果的な理由について」

/column/entry/post-49/4.楽しくお酒を飲むために!

忘年会シーズンを元気に乗り切るために、気をつけたいポイントについてご紹介します。

・飲む前に乳製品を摂る

空腹の状態でお酒を飲むと胃がただれてしまい、胃潰瘍といった胃の不調にもつながりかねません。そのため、お酒を飲む前には「牛乳・チーズ」などの乳製品を摂って、胃を保護するようにしましょう。

・体に良いおつまみを食べる

「チーズ・豆腐・鮭」といったおつまみは、肝機能を高める良質なタンパク質が豊富です。また、「ホタテ・あさり・さざえ」などはタウリンが豊富で肝臓を守ってくれます。

飲み会の席では、チーズの盛り合わせや湯豆腐、お刺身といったメニューを積極的に摂るのも良いですね。

逆に、「フライドポテト・唐揚げ」といった高脂肪なおつまみは、お酒と一緒に摂ることで肝脂肪のリスクが余計に高まるので避けた方が良さそうです。

5. さいご

「お酒は飲んでも飲まれるな!」が大原則です。

飲みすぎはご自身の体に障るだけでなく、周りに迷惑をかけることにもなりますからね。

時にはカバンごとなくして、財布・スマホ・家の鍵など一晩にしてすべてを失った…なんて人もいますので、くれぐれも飲みすぎには気をつけましょう!

【参考】

【参考】厚生労働省 e-ヘルスネット

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/alcohol/a-03-001.html

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/alcohol/a-03-003.html

プロフィール

鍼職人 サトウ コウキ

不眠をはじめ、肩こりや腰痛、背中の痛み、眼精疲労、ダイエット、生理痛・PMS、パニック障害などの自律神経のトラブルは一度お問い合わせください。

当院では施術のみならず、ご自分で出来る簡単なセルフケアや生活習慣の改善などを含め、ご相談にものっております。

皆さまにより良くなって頂けるよう最大限サポートさせて頂きます。

資格・所属団体

厚生労働省認可 国家資格

はり師 第136568号 / きゅう師 第136387号

多摩府中保健所届出済治療院

公益社団法人 全日本鍼灸学会 所属

安眠道鍼療院

| 所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-25-12ピネスプラザ 301号室 ※JR中央線総武線、京王井の頭線吉祥寺駅から徒歩約5分 |

|---|---|

| 営業時間 | 10:00~17:00 / 完全予約制 / 土・日祝診療中 |

| 休診日 | 水曜日・木曜日 |

「自律神経」の記事

最新の記事

ご予約